Ахматова А. - Я - голос ваш - (стихи), (исп.: Елена Габец), (Зап.: 1989г.)

Запись с грампластинки Всесоюзной студии звукозаписи «Мелодия» - К 100-летию со Дня рождения Анны Ахматовой. Композиция по стихам Анны Ахматовой в исполнении Елены Габец.

- «Подвал памяти». 1940г.

- «Надпись на книге». 1959г.

- «И мнится - голос человека...». 1917г.

- «Лотова жена.. Из «Библейских стихов». 1922-1924гг.

- «Мне голос был...». 1917г.

- «Не с теми я, кто бросил землю...». 1922г.

- «Клевета». 1921г.

- «Многим». 1922г.

- «Уединение». 1914г.

- «Муза». 1924г.

- «Одни глядятся в ласковые взоры...». 1936г.

- «Летний сад». 1959г.

- «И вот, наперекор тому...». 1940г.

- «Зачем вы отравили воду...». 1935г.

- «Здесь девушки прекраснейшие спорят...». 1924г.

- Из «Поэмы без героя» (Видят все, по какому краю...). 1940-1962гг.

- «Не с лирою влюблённого...». 1959г.

- «На стеклах нарастает лед...». 1965г.

- «Стеклянный звонок». 1944г.

- «С Новым годом ! С новым горем !..». 1940г.

- «Новогодняя баллада». 1923г.

- «Годовщину последнюю празднуй...». 1938г.

- «Немного географии». 1937г.

- «Все ушли, и никто не вернулся...». 1959г.

- «Эхо». 1906г.

- «Все души милы на высоких звездах...». 1944г. (?)

- «Городу Пушкин» (Этой ивы листы...). 1957г.

- «Наследница». 1959г.

- «Стансы» (Стрелецкая луна...). 1940г.

- «Привольем пахнет дикий мёд...». 1933г.

- «Другие уводят любимых...». 1960г.

- Из «Поэмы без героя. Эпилог». 1940-1962гг.

- «Черепки». 1950г. (?)

- «Забудут ! Вот чем удивили !». 1957г.

- «Если б все, кто помощи душевной...». 1961г.

- «Смерть» (А я уже стою на подступах к чему-то...). 1942г.

- «Не мудрено, что не весёлым звоном...». 1958г.

- «И комната, в которой я болею...». 1944г.

Анна Андреевна Ахматова (урожд.: Го́ренко, по первому мужу Го́ренко-Гумилёва, после развода взяла псевдоним-фамилию Ахма́това, по второму мужу Ахма́това-Шиле́йко, после развода Ахма́това) (11 [23] июня 1889г., г. Одесса, Херсонская губ. - 5 марта 1966г., Домодедово, Московская обл.) - русская поэтесса (сама себя именовала поэтом) Серебряного века, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе (1965г, 1966г.).

__________________________

Елена Николаевна Габец (род.: 01.01.1955г., г. Уфа) - актриса театра и кино, сценарист, кастинг-директор анимационного кино. В 1976г. окончила театральное училище им. Щукина. В том же году была приглашена на работу в театр на Таганке. Со времени создания работает в театре "Содружество актеров Таганки".

Составитель - В. Черных.

Режиссёр - Е. Резникова.

Звукорежиссёр - Л. Должников.

Редактор - Т. Тарновская.

В записи использованы квартеты № 3, 13 для двух скрипок, альта и виолончели Д. Шостакович

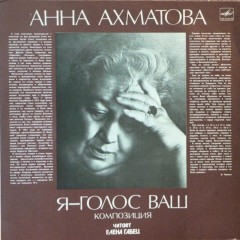

Иллюстрации:

А.Ахматова

Е.Габец

P. S.:

С этой пластинки, выпускаемой к столетию со дня рождения Анны Ахматовой, звучат стихи, созданные ею на протяжении полувека — в разные периоды ее долгой, трудно и славно прожитой жизни. Некоторые из этих стихотворений давно известны читателям. Другие (такие, например, как «Черепки», «Немного географии», «Другие уводят любимых», «Все ушли, и никто не вернулся...») были напечатаны у нас лишь совсем недавно, когда поэтическое творчество Ахматовой наконец-то стало доступно советскому читателю в полном объеме.

Привычное деление поэзии на лирическую и гражданскую мало применимо к творчеству Анны Ахматовой. Во многих ее стихах лирика и эпос, личное, всенародное и общечеловеческое неразрывно переплетены, слиты воедино. Наиболее чуткие читатели осознали это замечательное свойство поэзии Ахматовой еще в предреволюционные годы. Поэт и критик Николай Недоброво в 1915 году писал, что, «прочитав стихи Ахматовой, мы наполняемся новой гордостью за жизнь и за человека», а Осип Мандельштам год спустя говорил, что «в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Понимали это и многие из тех, кто, совершив великую революцию, были озабочены сохранением национального культурного наследия. В 1922 году на страницах «Правды» критик-большевик Н. Осинский уверенно утверждал, что «Ахматовой после смерти А. Блока, бесспорно, принадлежит первое место среди русских поэтов». «Ахматова (с годами — все больше) умеет быть потрясающе народной», — вторила ему тогда Мариэтта Шагинян.

К несчастью, вскоре и очень надолго в нашей стране возобладали вульгарные, примитивно-потребительские подходы к поэзии и к искусству в целом. От поэта ждали прежде всего восторженных славословий... Высокая поэзия Анны Ахматовой оказалась не ко двору. Упорные попытки разлучить поэта с читателем, замолчать творчество Ахматовой, оклеветать ее длились тридцать лет — с середины 20-х годов до середины 50-х.

Однако Ахматова продолжала писать стихи. И эти стихи стали не только уникальным поэтическим свидетельством тех страшных лет, когда ее «разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей...». Ее стихи помогали людям выстоять, не утратить совесть и память, сохранить высокие критерии человечности и культуры в невыносимых, казалось бы, условиях преследований и репрессий, бескультурья и бесчеловечности.

Она не могла ничем облегчить крестный путь народа и никогда не стремилась облегчить свой собственный крестный путь.

Она не тешила ни себя, ни своих читателей несбыточными надеждам не приукрашивала ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она на все смотрела широко открытыми глазам не отклоняя от себя ни единого удара; никогда не вставала в позу учителя, не считала себя лучше тех, к кому была обращена ее поэзия; не стеснялась признаться в своей слабости, ничего не прощала прежде всего самой себе. Она только всей своей жизнью и творчеством давала пример, как можно пройти сквозь все лишения и страдания, сквозь несправедливость, клевету и страх неколебимым сознанием собственного достоинства, с гордо поднятой головой.

Она всегда — в 14-м и в 17-м году, в 37-м и в 41-м, 56-м и 65-м - была со своим народом, разделяя все его победы и поражения, страдая и радуясь вместе с ним. И именно поэтому смогла стать голосом народа, когда народ безмолвствовал.

В конце жизни, окидывая мысленным взором пройденный путь, Ахматова писала в автобиографическом очерке «Коротко о себе»: «Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым было равных».

В. Черных

- «Подвал памяти». 1940г.

- «Надпись на книге». 1959г.

- «И мнится - голос человека...». 1917г.

- «Лотова жена.. Из «Библейских стихов». 1922-1924гг.

- «Мне голос был...». 1917г.

- «Не с теми я, кто бросил землю...». 1922г.

- «Клевета». 1921г.

- «Многим». 1922г.

- «Уединение». 1914г.

- «Муза». 1924г.

- «Одни глядятся в ласковые взоры...». 1936г.

- «Летний сад». 1959г.

- «И вот, наперекор тому...». 1940г.

- «Зачем вы отравили воду...». 1935г.

- «Здесь девушки прекраснейшие спорят...». 1924г.

- Из «Поэмы без героя» (Видят все, по какому краю...). 1940-1962гг.

- «Не с лирою влюблённого...». 1959г.

- «На стеклах нарастает лед...». 1965г.

- «Стеклянный звонок». 1944г.

- «С Новым годом ! С новым горем !..». 1940г.

- «Новогодняя баллада». 1923г.

- «Годовщину последнюю празднуй...». 1938г.

- «Немного географии». 1937г.

- «Все ушли, и никто не вернулся...». 1959г.

- «Эхо». 1906г.

- «Все души милы на высоких звездах...». 1944г. (?)

- «Городу Пушкин» (Этой ивы листы...). 1957г.

- «Наследница». 1959г.

- «Стансы» (Стрелецкая луна...). 1940г.

- «Привольем пахнет дикий мёд...». 1933г.

- «Другие уводят любимых...». 1960г.

- Из «Поэмы без героя. Эпилог». 1940-1962гг.

- «Черепки». 1950г. (?)

- «Забудут ! Вот чем удивили !». 1957г.

- «Если б все, кто помощи душевной...». 1961г.

- «Смерть» (А я уже стою на подступах к чему-то...). 1942г.

- «Не мудрено, что не весёлым звоном...». 1958г.

- «И комната, в которой я болею...». 1944г.

Анна Андреевна Ахматова (урожд.: Го́ренко, по первому мужу Го́ренко-Гумилёва, после развода взяла псевдоним-фамилию Ахма́това, по второму мужу Ахма́това-Шиле́йко, после развода Ахма́това) (11 [23] июня 1889г., г. Одесса, Херсонская губ. - 5 марта 1966г., Домодедово, Московская обл.) - русская поэтесса (сама себя именовала поэтом) Серебряного века, одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Была номинирована на Нобелевскую премию по литературе (1965г, 1966г.).

__________________________

Елена Николаевна Габец (род.: 01.01.1955г., г. Уфа) - актриса театра и кино, сценарист, кастинг-директор анимационного кино. В 1976г. окончила театральное училище им. Щукина. В том же году была приглашена на работу в театр на Таганке. Со времени создания работает в театре "Содружество актеров Таганки".

Составитель - В. Черных.

Режиссёр - Е. Резникова.

Звукорежиссёр - Л. Должников.

Редактор - Т. Тарновская.

В записи использованы квартеты № 3, 13 для двух скрипок, альта и виолончели Д. Шостакович

Иллюстрации:

А.Ахматова

Е.Габец

P. S.:

С этой пластинки, выпускаемой к столетию со дня рождения Анны Ахматовой, звучат стихи, созданные ею на протяжении полувека — в разные периоды ее долгой, трудно и славно прожитой жизни. Некоторые из этих стихотворений давно известны читателям. Другие (такие, например, как «Черепки», «Немного географии», «Другие уводят любимых», «Все ушли, и никто не вернулся...») были напечатаны у нас лишь совсем недавно, когда поэтическое творчество Ахматовой наконец-то стало доступно советскому читателю в полном объеме.

Привычное деление поэзии на лирическую и гражданскую мало применимо к творчеству Анны Ахматовой. Во многих ее стихах лирика и эпос, личное, всенародное и общечеловеческое неразрывно переплетены, слиты воедино. Наиболее чуткие читатели осознали это замечательное свойство поэзии Ахматовой еще в предреволюционные годы. Поэт и критик Николай Недоброво в 1915 году писал, что, «прочитав стихи Ахматовой, мы наполняемся новой гордостью за жизнь и за человека», а Осип Мандельштам год спустя говорил, что «в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Понимали это и многие из тех, кто, совершив великую революцию, были озабочены сохранением национального культурного наследия. В 1922 году на страницах «Правды» критик-большевик Н. Осинский уверенно утверждал, что «Ахматовой после смерти А. Блока, бесспорно, принадлежит первое место среди русских поэтов». «Ахматова (с годами — все больше) умеет быть потрясающе народной», — вторила ему тогда Мариэтта Шагинян.

К несчастью, вскоре и очень надолго в нашей стране возобладали вульгарные, примитивно-потребительские подходы к поэзии и к искусству в целом. От поэта ждали прежде всего восторженных славословий... Высокая поэзия Анны Ахматовой оказалась не ко двору. Упорные попытки разлучить поэта с читателем, замолчать творчество Ахматовой, оклеветать ее длились тридцать лет — с середины 20-х годов до середины 50-х.

Однако Ахматова продолжала писать стихи. И эти стихи стали не только уникальным поэтическим свидетельством тех страшных лет, когда ее «разлучили с единственным сыном, в казематах пытали друзей...». Ее стихи помогали людям выстоять, не утратить совесть и память, сохранить высокие критерии человечности и культуры в невыносимых, казалось бы, условиях преследований и репрессий, бескультурья и бесчеловечности.

Она не могла ничем облегчить крестный путь народа и никогда не стремилась облегчить свой собственный крестный путь.

Она не тешила ни себя, ни своих читателей несбыточными надеждам не приукрашивала ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она на все смотрела широко открытыми глазам не отклоняя от себя ни единого удара; никогда не вставала в позу учителя, не считала себя лучше тех, к кому была обращена ее поэзия; не стеснялась признаться в своей слабости, ничего не прощала прежде всего самой себе. Она только всей своей жизнью и творчеством давала пример, как можно пройти сквозь все лишения и страдания, сквозь несправедливость, клевету и страх неколебимым сознанием собственного достоинства, с гордо поднятой головой.

Она всегда — в 14-м и в 17-м году, в 37-м и в 41-м, 56-м и 65-м - была со своим народом, разделяя все его победы и поражения, страдая и радуясь вместе с ним. И именно поэтому смогла стать голосом народа, когда народ безмолвствовал.

В конце жизни, окидывая мысленным взором пройденный путь, Ахматова писала в автобиографическом очерке «Коротко о себе»: «Я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым было равных».

В. Черных